La rosa tatuata (1955) di Daniel Mann con sceneggiatura di Tennessee Williams segnò il debutto americano di Anna Magnani e la sua consacrazione internazionale, grazie al successo di critica e pubblico che culminarono con la vincita del Premio Oscar per la migliore attrice protagonista nel 1956. Magnani fu la prima attrice italiana a ricevere il premio e la prima in assoluto non madrelingua inglese.

Il riconoscimento, il più prestigioso dei tanti premi ottenuti per l’interpretazione della vedova Serafina Delle Rose, diventa ancora più significativo se si pensa ai tanti dubbi che l’attrice aveva rispetto al recitare la parte in inglese e che furono fondamentali nel suo rifiuto ad interpretare lo stesso ruolo a teatro. Infatti, il drammaturgo americano Tennessee Williams, fresco di vincita del Premio Pulitzer per Un tram che si chiama Desiderio (1948), aveva scritto il personaggio di Serafina già nel 1950 per farlo interpretare alla sua amica Magnani facendola così debuttare a Broadway.

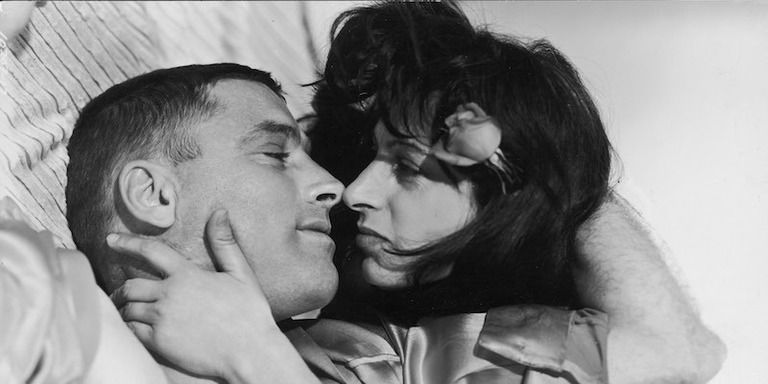

Dopo il rifiuto dell’attrice italiana per il palcoscenico americano, che fu calcato da Maureen Stapleton al suo posto, iniziarono le trattative per l’adattamento cinematografico. Dopo i nomi di De Sica e Visconti avanzati da Magnani per la regia, e quello di Brando che la produzione voleva per il ruolo maschile, le riprese iniziarono nell’ottobre del 1954 con Daniel Mann come regista e Burt Lancaster come interprete principale maschile.

Vedendo La rosa tatuata si rimane colpiti di quanto la scrittura di Williams, in aggiunta agli accorgimenti di illuminazione dell’esperto direttore della fotografia James Wong Howe, sia al servizio dell’interpretazione di Anna Magnani, tanto da mettere in secondo piano molti dei temi portanti della drammaturgia dell’autore in favore della recitazione stessa dell’attrice. Certo, come molte delle protagoniste femminili di Williams, Serafina è sposata ad un uomo di cui non conosce fino in fondo il comportamento e il peso del passato rischia di confinarla in un pericoloso isolamento che può condurla all’instabilità psichica.

Al contrario di quello che avviene in altri drammi dell’autore come il già citato Un tram che si chiama Desiderio o ne La dolce ala della giovinezza (1958), tuttavia, il passato non costituisce per la donna un rifugio da cui farsi opprimere né il punto di congiunzione tra una tragedia personale e il declino del Vecchio Sud. A Williams non importa in questo caso portare fiori per il Sud morto (l’ambientazione viene ulteriormente diluita nella versione cinematografica tanto da renderla trascurabile), ma fornire a Magnani le occasioni per mettere in gioco il suo ampio repertorio di registri attoriali, progetto che non riuscirà altrettanto bene nel successivo Pelle di serpente (1960) di Lumet, viziato da trattative e modifiche continue.

I rapidi scatti di umore di Serafina, la sua devozione verso il marito che si evolve, inesorabilmente, nella consapevolezza di averla mal riposta, l’amore materno per la figlia e la necessità di lasciarla andare, l’interesse per il giovane Mangiacavallo e il dubbio che non sia, in tutto e per tutto, un doppio del marito: questo ventaglio di situazioni e di sentimenti conflittuali si incarnano nel viso e nei movimenti di Anna Magnani.

Come Williams, che non si sentiva spesso “toccato nell’intimo dagli attori cinematografici”, sentiamo che, tra quelli capaci di farlo, “è certamente la Magnani quella che più ti affonda gli artigli nel cuore”.